今年的端午节有点特别,我是在青大附院度过的。出来日子久了,便有些想家。

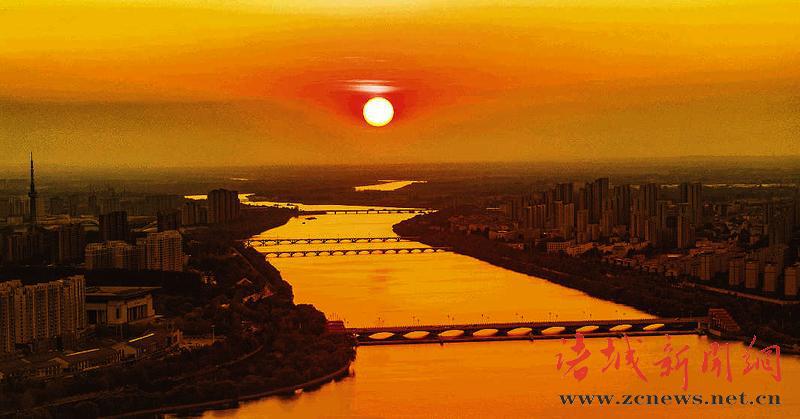

以前久居县城,常想的是老家马庄,如今客居青岛,才恍然大悟,那个小县城也是自己的家乡。当思乡之情袭来之时,海蛎子味的青岛纵有海滨风光、崂山胜景、五四广场、八大关和啤酒城,也抵不过诸城的三里庄水库和常山。

一九九四年三月八日我调入实验中学,掐指算来,不知不觉在诸城县城生活三十多年了。三十年的斗转星移,让我慢慢融入了这座原本陌生的小城,慢慢喜欢上了它浓浓的烟火气。

我喜欢龙城市场的热闹。我在河西兰凤家属院居住了十二年,每次从单位下班,骑车经过李记炸鸡店门口,我总是放慢车速,使劲嗅几下那浓郁的炸鸡香气,继续往西前行,很快就到扶淇河大桥了。桥南是密州商城,主要经营五金建材,桥北是龙城市场,主要买卖服装百货生鲜疏菜。密州商场大门前有一面积不小的广场,跑乡镇的公交车曾有一两年在这里发车停靠。母亲那时在我家照看我儿子,周末回家,总是从老家带些自家种的蔬菜水果,用尼龙袋子装着,沉甸甸的一大袋。她下车后,从商城广场一直背到我家,那时,母亲的身体还很硬朗。每逢春节前,密州商城门前广场又成为卖春联、卖灯笼的年集,一眼望去,红彤彤的,透着年味,带着喜庆。相比而言,我更喜欢龙城市场。喜欢那人头攒动的场景,喜欢那“桃林茶叶———绿茶———红茶”拖着长腔的经典叫卖声,喜欢买菜时你言我语成功还价两毛钱后的快感,喜欢在熙熙攘攘的人群中,捕捉朴实无华而又热爱生活的百姓日常,感受接地气的人间烟火。

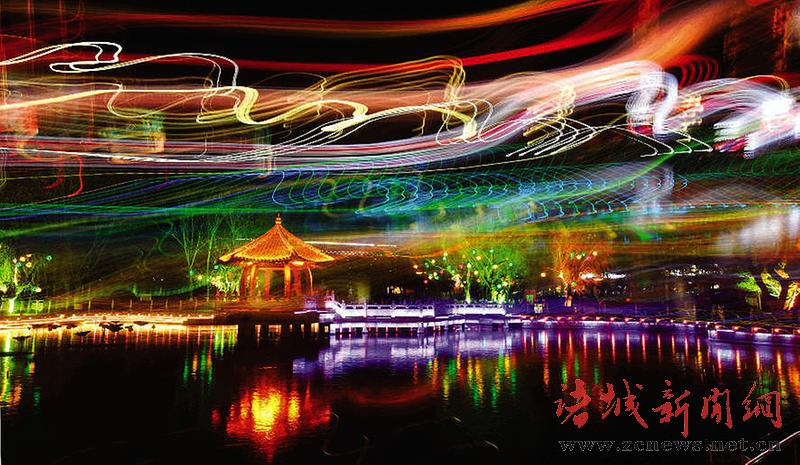

上世纪九十年代中后期,每逢正月初七或初八单位开门上班时,有几支乡镇舞狮队、高跷队等民间艺术团队会敲锣打鼓挨门挨户去拜年,那男扮女装长着痦子吊着烟袋的滑稽扮相,那锣鼓喧天的热闹场景,都是老百姓对新年的美好祝福和期盼。每逢元宵佳节前后,在电影院广场,沧湾公园,花团锦簇,喜气祥和,那是正在举办一年一度的元宵灯会。大老远从乡镇赶来的人们,扶老携幼,熙熙攘攘,人们观花灯,猜灯谜。金鱼灯、孔雀灯、二龙戏珠灯、嫦娥奔月灯、十二生肖灯,各企业制作的宣传自己业绩的各式花灯,令人目不暇接。元宵节晚上,师范操场会定时燃放一场焰火,那是梦幻般的空中花园,那是绽放在黑夜里的绚丽多彩。观花灯、赏焰火,是那时整个县城百姓的一大盛事。

上世纪九十年代,商品种类还不齐全,商超尚未普及,人们像盼年一样期待一年一度的诸城山会。诸城山会在每年农历十月初五开始,此时,天气已渐寒,民间有“十月山,要变天”的说法,意思就是说,从十月山开始有可能要下雪了,变冷了。诸城山会设在县邮局、善人桥附近,就是现在的老百盛附近的几条街道上,在山会这个特大集市上,人们从高密、五莲、安丘、莒县、沂水等甚至更远的地方云集而来,有卖,有买,各需所取,人们不仅可以淘到物美价廉的心仪物品,而且可以欣赏精彩的马戏表演、杂技表演。诸城剧团有时也去助兴,那委婉悠扬中带着一丝凄凉的茂腔《柜中缘》《墙头记》又回响在山会上空。

二零零八年,我搬到了单位东边的一个小区。早晨起床后,喜欢去南关早市逛逛,久而久之成了一种习惯,有时买上三棵芫荽两根葱,有时称上两斤桃子三斤梨,有时则是闲溜达空手而归,只图感受人流涌动的烟火气。周末时,骑车去东坡先生“左牵黄,右擎苍”密州出猎的常山转上一圈,不快不慢,不急不徐,求个悠然自在。返程时顺道去中医院后街,排队买碗豆脑称斤老臧牌油条,似乎没有什么烦心事是一碗豆脑和两根油条解决不了的。嘴馋时,去土炉烧烤买只鸡背或买块猪脸,把猪脸切巴切巴,单饼卷上猪头肉再夹上一两根蒜薹,咬上一口,肥而不腻,那叫一个香。有时,住在斜对面小区的二孃孃会给我送来她亲手馇的小豆腐,热腾腾的,温暖吾心。

想念那座小城,那里不仅有我心心念念的烧肉鸡背,更有亲人,有同学同事,有挚友知己,那里有我的万分牵挂,那里有滋养我身心的满城烟火。

(作者系实验初中教师)

1 条记录 1/1 页