刘霞

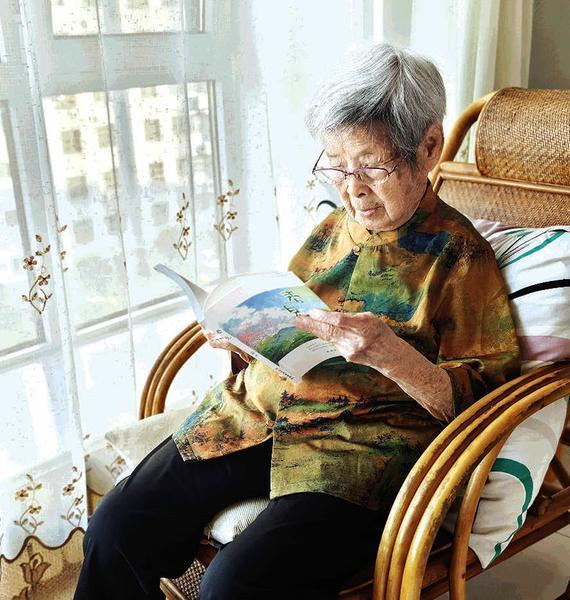

清晨的阳光像一位温柔的画师,用她金色的笔触在阳台上描摹出一位老人坐在藤椅上的剪影。这是赵晓玲老师一大早发给我的一张照片,照片上是她的母亲赵涵萍老人。其时,她正捧着我的散文集《春见》仔细地读着,一头银发在金色的阳光下泛起柔和的光晕。老花镜后的一双眼睛微眯着,仿佛在与文字进行着一场跨年龄的对话。这位九十九岁的老人,用她长满老年斑的手指轻轻翻动书页间的优雅,不禁令我动容。

赵晓玲老师电话里说:当老人读到《悠悠茂腔情》这一章节时,她的手指停在书页间,抬起头,眼睛望向了远方。仿佛有扇记忆的门被缓缓打开了,八九十年前的艺术生涯如电影般在脑海中一一闪过。赵涵萍老人自幼丧母,被重男轻女的父亲送给别人抚养。寄人篱下的日子,养父母对她非打即骂,令她尝尽人间冷暖。“那年月啊……”老人抚着书页轻声叹息道,“能活着就是福气。”八岁那年村里来了个戏班子,戏台上咿咿呀呀的“唱念做打”一下子吸引住了小涵萍,在邻居们的好心帮腔说情下,戏班老板勉强收下了这个“五音还算齐全”的苦命孩子。

赵涵萍在戏班子里年纪最小,个头最矮,既要忍受严苛的训练,又要承受同伴的欺负。但是小丫头愣是能吃苦,学习能力特别强。别人练功时她在旁边偷看,别人排戏时她躲在角落默默地在心里跟唱。就这样,十四五岁时,她已经能唱全本《玉堂春》了。“那时候这叫‘偷戏’,”老人笑着说,“现在想想,那是最宝贵的‘工作积累’。”

随着年龄的增长,赵涵萍技艺日渐成熟,在舞台上如鱼得水,处处绽放异彩。无论是《江汉渔歌》,还是《小女婿》《穆桂英挂帅》《花木兰》,以及后来的《红娘》和《娟娘》戏本,赵涵萍塑造的形象活跃在昌潍地区的各个舞台,演出时场场爆满。不管是生旦净末丑,还是正派反派,只要剧情需要,她都会反复揣摩,全身心投入。“演戏不光要扮相,还要把魂儿装进去,就像刘霞姑娘写的文章,字里行间都带着真情实感……”赵涵萍老人感喟道。

令人难以置信的是,赵涵萍老人从未踏入学堂,竟自学亲手编纂抄写过数百部剧本,也许因为她在艺术道路上强烈的求知欲使然!年轻时的赵涵萍,白天在舞台上演绎人间百态,晚上就着昏黄的煤油灯识字断文。每接一个新戏,她都要把剧本里的每句唱词嚼碎咂摸透。岁月流转,当年的学徒已成经验丰富的大师,她又将毕生所学倾囊相授。当年的剧团,在赵涵萍老人指导下,全国火热的经典样板戏《沙家浜》《红灯记》迅速搬上舞台,唱遍昌潍大地!

赵涵萍老人今年已是九十九岁高龄,仍然保持着读书学习的好习惯,别人问起,她总说“没什么特别的,就是脑子不能闲,手脚不能懒。”当被问及长寿秘诀时,老人笑着说:“读书使人年轻啊!”每当遇到触动心灵的句子,她就会在书页的字里行间批注。“不读书,心就会比身体老得更快。”这句朴实的话语,道出了老人青春永驻的秘诀。在她身上,终身读书学习,是融进血液的生活方式吧。

赵涵萍老人退休在家后,登门求教的人络绎不绝。老人至今保持着每周修改旧作的“癖好”,因为每次重读都能发现原剧的不足。说起戏剧她的眼睛分外明亮,“人物台词可以更鲜活,戏剧冲突可以更自然。”年轻演员们不解:“赵奶奶的剧本已经很完美了,为什么还要改?”老人淡淡一笑:“文章千古事,得失寸心知。”

在这个数字阅读盛行的时代,赵涵萍老人依然守着纸质书仔仔细细认认真真地阅读,她用不习惯智能手机,也不喜欢电子书。她喜欢手执钢笔在书页上勾画、批注。也许手指触摸纸张,书页翻动间悉悉索索的声响,以及油墨散发出的细微香气,都是阅读带来的享受。当读到《春见》中“散碎的记忆因文字的连接,仿佛一串串音符,交织成生命的乐章”这句话时,赵涵萍老人工工整整地批注道:“深得我心!”

赵晓玲老师挂断电话后,我依然沉浸在她为我讲述的老人的影子里,那影子渐渐鲜活,仿佛戏剧舞台上的生旦净末丑,无一不有赵涵萍的“唱念作打”。我的耳畔久久回响着老人殷切的嘱托:“写文章是天下第一重要的大事,一定要坚持写下去啊,我还要好好地读的。”

初夏清晨的微风拂过窗棂,梧桐树硕大的新叶在阳光下舒展身姿,将斑驳的光影温柔地铺展在我的稿纸上。这一刻,我被九十九岁仍然热爱读书的赵涵萍老人深深地感动了。

(作者系山东省摄影家协会会员、山东省作家协会会员、中国散文学会会员。)