农谚道:“三春不如一秋忙”。

眼下,又到了秋收、秋种的大忙季节。田地里、生产路上到处是轰鸣的机械,忙碌的男女,一派繁忙景象。此情此景,不由得使我想起了过去的秋收。

上世纪八十年代前,还是集体经济,以生产队为基本核算单位。那个年代,科技落后,生产力低下,农业生产全靠人工劳作。

在老家,一到寒露,秋收就开始了。生产队先是组织收花生,因为花生的季节性强,如不及时收,花生果就会在地里生根发芽。再是要为种小麦倒茬子,因为花生茬适宜种小麦,这是当地农民多年的种植经验和传统。收花生,通常是队里先让两个牛把头用牛拉着犁把花生从地里耠出来,后边跟上男女劳力一墩一墩地把花生墩上的土抖擞掉、摆成行晾晒着。晒个七八成干后,担到场里垛起来。等所有的庄稼全部收完、麦子种上、地瓜干晒好了,队里再组织妇女们到场里把花生果一颗一颗地从秧上摘下来。

耠出来的花生多了,抖擞往往跟不上,队里就组织男女劳力照着月亮抖擞,一干就干到到晚上十来点。

收完花生,接着收棒子。这个活通常是女的在前面掰棒子,男的在后面刨秸子,专人往场里运棒子,岁数大的妇女和孩子在场里剥棒子皮。掰棒子虽然比刨棒子秸轻松些,但女人们挎着篮子,站在比人还高的棒子地里,一行行、一棵一棵地掰也很遭罪。一是热,二是锉刀似的棒子叶把脸上、胳膊上划出道道血印,一出汗,火辣辣地疼。男人们则跟在后面半哈着腰,一手攥棒子秸,一手抡着小镢头,一棵一棵地把棒子秸刨出来。一天下来,男劳力人人手上都磨出血泡,个个累得腰酸胳膊疼。但男女劳力们疼并快乐着,因为他们看到了果实,有了收获。有几个男爷们还时不时地说着瞎话、笑话,引得大伙笑个不停,从而忘记了疼痛和疲劳。

此时的大豆也掉光了叶子,只剩豆角在秋风的吹拂下,发出“嗄拉嘎拉”的响声,似乎在催赶着农民秋收的脚步。大豆的种植面积小,队里安排男女劳力们利用一两天的时间,就把大豆收割上场了。如果收割晚了,熟过了火,豆粒就要炸裂到地里造成减产。

“白露早,寒露迟,秋分种麦正适时。”花生、大豆、棒子收完了,接着就是抢种小麦。那个年代种小麦,多是把麦种倒进木头做的耧里,牛在前边拉着,一个男劳力在后边扶耧并匀速摇晃着,一犁一犁地种,效率很低。也有的把布袋里装上麦种,将布袋口绑到抠了瓤子、下部割了小圆口的向日葵秸子上,牛把头用牛拉着犁在前边先把地犁上沟,后边的人将装了麦种的布袋搭在肩上,左手攥着向日葵秸子,右手拿着一根小木棍,不断地敲打着向日葵秸子顺沟往前走,让麦种均匀地落到沟里。前面种,后面的人紧接着用牛拉着耙把地拖平,从而就把麦种盖到了沟里。简易的农具和耕种方法,充分体现了农民的勤劳、聪明和智慧。

麦子种完,接着就是刨地瓜、晒地瓜干。为了抓住入冬前的好天气把地瓜刨完,地瓜干晒好,队里组织男女老少齐上阵,早出晚归,昼夜奋战。只要天气好,地瓜刨出来了,就利用晚上时间照着月亮或汽灯切地瓜干。刨出的地瓜,要将光滑、匀溜、不大不小、没创伤的分到户里冬天煮着吃,剩下大的、小的、不像样的、有创伤的切了晒地瓜干,渣子分到户里喂牲畜。地瓜干好储存,是第二年春、夏、秋三季的主要口粮。地瓜干的切晒很费劲,天气好,也要六、七天才能晒干。遇上下雨,就是晚上打着灯笼也要把它捡起来,天好了再晒开。

地瓜干晒干、拾起入了囤,秋收就算结束了。

夏收只有小麦和几亩豌豆,虽然是虎口夺粮,但十天半月地就结束了,而秋收样数多、亩数大,尤其还要种麦子,所以前前后后得四五十天才能忙完,这也就是农谚所说的“三春不如一秋忙”。

随着社会的发展,现在的农业生产已全部实现了机械化,告别了过去的手工操作。秋收、秋种有个十天半月的就完成了,农民已从繁重的体力劳动中解放了出来。

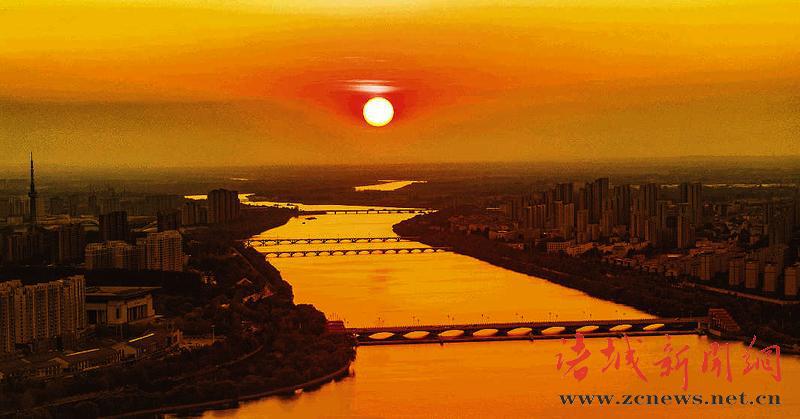

秋天的田野,硕果累累,一派金黄。秋天,总是给农民带来收获和希望。秋收,是农民的期盼,农民的欢乐。

秋收,给我留下了难忘的记忆。

(作者地址:桃园片区)

1 条记录 1/1 页