李焕摄

董增文

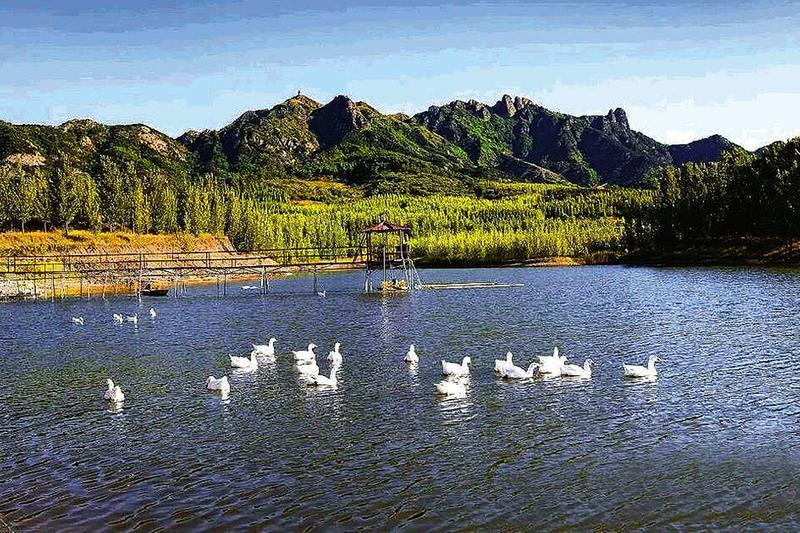

在诸城西南四十公里处,有一座奇山,名唤马耳山。远远望去,它犹如一匹神骏,高起的“马头”上两峰耸峙,恰似马耳,故而得名。这马耳山,南依五莲山,西接九仙山,北与卧虎山遥遥呼应,周边还有五老峰、大米山、小米山环绕拱卫,恰似众星捧月。齐古长城遗址自西向东,横过山脊,宛如一道天然的屏障,为马耳山增添了几分神秘的气息。

马耳山的美,是自然的鬼斧神工。山上峻峰林立,奇石遍布,马耳山泉碧流潺潺。赤松、黑松、金银花、枸杞、柞树、翠柏、枰柳、垂柳、茶树,丹参、柴胡……漫山遍野的刺槐,四季常青,郁郁葱葱。春天,金黄的连翘肆意绽放,宛如点点繁星;夏天,胭脂般的映山红热烈盛开,娇艳欲滴;秋天,多彩的野菊花在风中摇曳,散发着淡淡的芬芳;冬天,晶莹的雾凇挂满枝头,整个山峦银装素裹,仿佛童话世界。

山临黄海,云烟氤氲间,还生长着江北少见的野生兰。兰花大、色黄,星星点点散布在石隙、岩缝、草丛间,盛开时,清香阵阵,沁人心脾。花香引来了众多鸟儿,“布谷、布谷”,布谷鸟欢快地催促着人们早播;“咕咕,咕咕,咕———”斑鸠在微雨里深情呼唤着伴侣。鹰在悬崖上傲然伫立,喜鹊在山谷中欢快鸣叫,鸟鸣山幽,为马耳山增添了无限生机。

春末秋初,常有云雾缭绕在松朵峰、望海楼和“马耳”之间,聚散无定,袅袅婷婷。峰峰岭岭在云雾中若隐若现,如梦如幻,这便是奇特的“马耳腰云”景观,也是下雨的预兆。“南睇双尖见马耳,石罅生云白如水。老农测候识阴晴,作日云生朝不起。”山里人盼雨,“马耳腰云”送来雨讯,也给他们带来了难得的休憩时光。

马耳山不仅自然风光旖旎,还承载着深厚的历史文化底蕴。山脚下错落分布着龙王泉、龙子泉,宛如一对父子,围绕着它们,流传着许多龙王龙子的美丽传说,为马耳山蒙上了一层神秘的面纱。登上百级台阶,有一座太公祠,供奉着太公姜尚。祠旁的钓鱼台,传说是姜太公垂钓的地方。台下一泓泉水,书法家沈鹏题的“神泉”二字刻于其上。姜太公垂钓渭水,世人皆知,而他到马耳山垂钓,大约是被封齐地,建都昌乐营丘以后的事了。

西山坳里的永隆寺,始建于汉,历史悠久。相传刘秀曾在此避难,后更名为影龙寺。乾隆下江南祭拜泰山之后,游幸马耳山,遭遇劫匪,躲进了这个寺院。一只蜘蛛迅速结网封住寺门,让乾隆躲过一劫,于是影龙寺又更名为隐龙寺。这些传说,为马耳山增添了更多的神秘色彩。

回望历史,马耳山记忆中最为深刻的,当属那些名人雅士的登临。晋人葛洪,号抱朴子,世代仕宦书香。虽十几岁时家道中落,但他酷爱读书,常伐薪砍柴,以换取纸笔,“于众书乃无不谙诵精持”。他少有定志,拒绝出仕,先授伏波将军,后选为散骑常侍,皆固辞不就,而“委桑梓,适嵩岳”,到处搜求异书,以丰富自己的学识。他入于儒,出于道,著述五百多卷,流传至今的有《抱朴子》和《肘后救卒方》等。葛洪看到马耳山这青山秀水、白云佳树,便留了下来。他在石案上读书,在峭壁上迎风长啸,在仙人洞中炼起丹来。葛洪禀赋尪羸,身体多病,却享年八十一岁,这山水风光的滋养功不可没。

唐代的萧颖士,诗文俱佳,十九岁登进士第,累官集贤校理,人称“萧夫子”。他秉性耿直,不畏权贵,在史馆待制任上,因不满奸相李林甫,几次拒绝李的召见,而被外放河南。洪迈在《容斋随笔》中对他的胆识风骨大加赞扬。萧颖士听说马耳山风光诱人,便一气跑到诸城,登上了马耳山。这一游,让他感慨万千,挥毫写下了《游马耳山》的著名长诗。诗中有云:“兹山表东服,远近瞻其名。合沓尽溟涨,浑浑连太清。”他描绘马耳山的美景:“流水出溪尽,覆萝摇风轻。高深变气候,俯仰暮天晴。入谷烟雨润,登崖云日明。乾坤正含养,种植总滋荣。草树皆秀色,雏麋乱新声。”寥寥数笔,便将马耳山的神仙之境展现得淋漓尽致。他想到朝中李林甫弄权,唐玄宗宠信安禄山,对做官寒了心,又羡慕许由和葛洪的逍遥自在,便生出了隐逸之心。在诗的结尾处,他写道:“此地隐微径,何人得长生。宿心尚葛许,弥愿栖蓬瀛。”然而,他最终还是经不住诱惑,又回到了那忙碌而复杂的官场,享年只有五十二岁。但马耳山并没有忘记他,这首《游马耳山》的诗就刻在了山崖上。

在马耳山的记忆里,最让它出彩的,当属苏东坡。宋熙宁七年(公元1074年),苏东坡自杭州调任密州(今诸城)。他官做得正派洒脱,诗词文章也光耀千古。那时交通不便,做官的应酬少,稍有闲暇,他就登上超然台;大得空闲,便来攀登马耳山。在马耳山上,苏东坡过试剑石,上鹰踞崖,面对绝壁摩天立地,他在石崖中攀援,在岩石上峭立,又越过山脊,到菩萨顶上去参禅。马耳山那挺拔的雄姿,倔强的气势,让他大开胸襟。他饮酒赋诗,引吭高歌,写下了许多瑰丽的篇章。在《江城子》一词中,开篇即道:“前瞻马耳九仙山,碧连天,晚云间。城上高台,真个是超然。”登上得意的超然台,苏东坡首先想到的、看到的就是马耳山。其《雪后书北台壁》二首,是在密州的杰作,引起了王安石的兴趣,王安石一和再和,在诗中形象地写道:“试扫北台看马耳,未随埋没有双尖。”把飞雪盈尺、大雪封山时,双尖犹耸的马耳山比喻为才俊,赞誉了马耳山,也借诗言志,表达了自己的胸怀和抱负。苏东坡离开密州十年后,在赴登州任时,路过密州,触景生情,即席赋《再过超然台赠太守霍翔》,诗中写道:“孤云落日在马耳,照耀金碧开烟鬟。”把一个清秋天高、淡云夕阳下五彩斑斓的马耳山展现了出来。苏东坡钟情于马耳山,马耳山也没有忘记他,立在鹰踞崖畔的东坡亭,不知重修了多少次,每一次重修,都是对苏东坡更深一层的怀念。

明清两代,虽没有苏东坡这样的大文豪登临马耳山,但文人墨客也不少。明人刘敬和的诗“地蟠万斛雩泉涌,云驾双尖马耳来”,颂扬了马耳山的云和水,却明显比苏东坡的诗逊色一筹。清人宫去矜游览马耳山、凭吊东坡亭后,不无感慨地吟道:“双尖马耳浑无恙,遥为坡公酹一杯。”表达了对苏东坡的敬仰和对马耳山的喜爱。

如今,马耳山又与文学结下了不解之缘。诸城市作家协会与马耳山风景区合作,共同成功举办了两次读书会。在7月24日的“马耳缥缃读书会”上,作家们聚集在马耳山风景区,共同研讨历史文化散文集《龙城记》。马耳山花养山居康养酒店总经理王政霖发表了热情洋溢的讲话,他欢迎作家协会在马耳山景区举行读书研讨会,表示愿意助力诸城文学的繁荣发展。《龙城纪》作者、诸城市作家协会副主席、诸城市虞舜文化促进会副会长隋源介绍了《龙城纪》的创作缘起、历程及心得,并带头诵读了一节文章。与会作家们每人选择一节文章诵读,并畅谈读书体会。大家表示,马耳山风光灵秀,自古便是文人墨客灵感的源泉;而《龙城记》以其细腻的笔触、深厚的底蕴,为读者勾勒了一幅动人的文学画卷;读书会以书为媒,在山水之间畅谈创作心得、解读文本深意,既是对《龙城记》的一次深度品读,更是文艺工作者心灵的碰撞与交流。

在8月31日诸城市作家协会与马耳山景区共同举办的“马耳缥缃读书会”上,作家们对《诸城文学》37期发表的文学作品,选择性地做了作品赏析,在书页间寻觅着心灵的慰藉,与会者纷纷表示受益匪浅。

马耳山,这座承载着自然之美与历史文化的山峰,正以它独特的魅力,吸引着越来越多的人前来探寻、感悟。它宛如一部厚重的史书,每一页都写满了故事;又似一首悠扬的乐章,每一个音符都跳动着生命的旋律。

(作者系中国自然资源作家协会员,中国作家协会会员,诸城市作家协会副主席。)