小时候,庄稼人的生活简单,地里产啥吃啥。

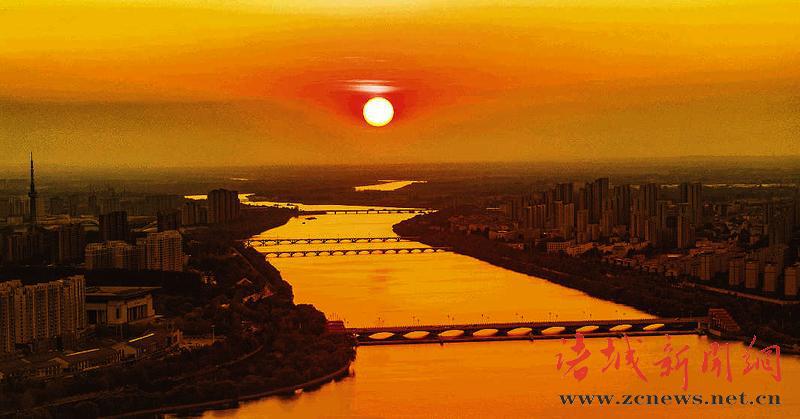

七月的乡下,日头像一枚熟透的柿子,软塌塌地挂在天边。粮食青黄不接,唯有玉米差不多成熟了,瓜茄小菜疯长,随便去坡里走走,就可寻得食材下锅。

母亲提上簸萁,去自家田里掰了些嫩玉米回家。剥开青皮,指尖一挑,粒粒珠玑簌簌落进手心;再借石磨轻轻一旋,乳白的浆便顺着磨槽淌下,带着半粒的倔强,带着泥土的体温,带着七月里最后一丝青涩的呼吸。

灶膛里的柴火噼啪作响,火舌舔着锅底,也舔着母亲额前细碎的汗珠。不多时,一锅稠稠的玉米碴子粥咕嘟咕嘟地开了,热气蒸腾,像一场小小的雾,把灶屋、把母亲、把旧年的时光都裹了进去。那香气,先是怯怯的,继而大胆地穿过窗棂,穿过篱落,穿过夜色,一直飘到院子里去。

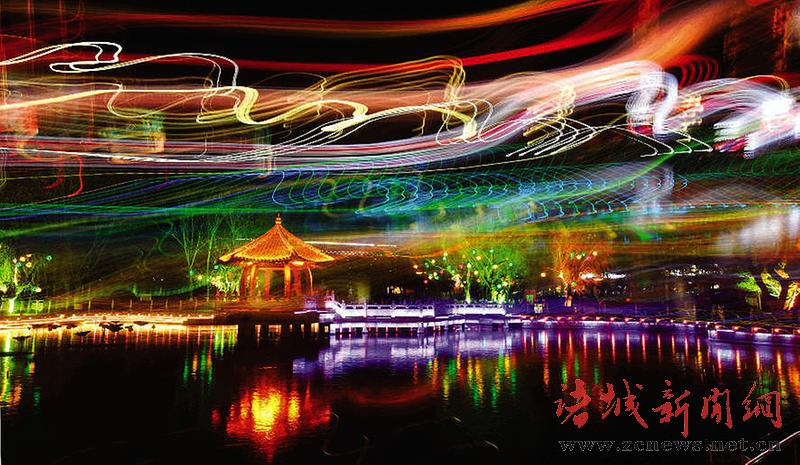

夜色朦胧,远处的田野朦胧,屋后的小菜园也朦胧。

我们借助父亲在院子里燃起一堆艾蒿的光亮,手捧母亲煮的玉米碴子,或蹲、或站,专心致志地把头埋在各自的那只海碗里,全然不顾狗狗和猫猫们正在旁边望嘴。

碗口大得能盛下半个月亮。粥烫,便吹;吹皱了粥面,也吹皱了夜色。喝粥的声音此起彼伏,像远村的更鼓,又像田沟里断续的蛙鸣。

夜很静,喝饭的声音虽不规律,但很响。那风景,终是没有激起父亲就红烧南瓜下酒的兴趣,只是兀自看着火星子一粒粒跳上夜空。

几十年倏忽而过。玉米还立在坡里,石磨却不知散失在哪一场风雨里。

村子老了,母亲老了,连那一缕从灶膛里钻出的粥香也老了。

夜已深,风从田野吹来,带着玉米叶沙沙的低语。

于是,玉米碴子粥,就成了我永远解不开的乡愁……

(作者单位:诸城市餐饮行业协会)

1 条记录 1/1 页