“寿光管种大棚叫‘玩’棚,我现在‘玩’了3个棚,过去3年一年建了一个,每个棚投资都在五六十万元。”李庚说。

3个棚能干得过来吗?面对记者的疑问,李庚拉着记者去了2022年在村东北新建的大棚。

记者看到,和父辈的老式大棚不一样,棚内纯体力劳动大大减少:使用智能手机就能控制大棚卷帘机,放风控温实现了自动操作;配备水肥一体机,浇灌施肥基本不用人力;大棚高大,不用弯腰就能进入,在里面劳作也舒适。

“现在俺这彩椒产业发展好,对于暂不能机器取代的劳作,已经形成了栽苗、打杈、采摘等多支专业化队伍。”李庚指着棚内正在劳作的李素艳等4位妇女说,她们就是专门给大棚彩椒打杈的。

临近中午,4人忙完。“都打完了,4个人共22个小时,记上账吧。”李素艳对李庚说。

一旁的尹成友说,打杈一般一小时20多元,她们在这家忙完还要去别家。随着温室大棚的升级,村里的“棚一代”与“棚二代”形成了互补关系:年轻人有知识有文化,思想解放敢于投资,但种植经验缺乏;村内的中老年菜农思想相对保守,但他们有丰富的种植经验。“富余劳动力在本村内就转移了。”

1月18日,寿光东斟灌村村头交易市场里工作人员在装箱。新华社记者陈国峰 摄

事实上,大棚生产经营需要的技术、土地、资金、市场等要素,在东斟灌村已有成熟的解决办法。

“村党支部通过领办果菜合作社、土地股份合作社、资金互助合作社这三个合作社,建设村头交易市场,让彩椒不愁卖,把以上问题都给解决了。”东斟灌村党支部书记、村委会主任李新生说,包括李庚在内的不少大学生回乡建设第一个大棚的部分资金都是从资金互助合作社贷的款。

有了全方位支撑,东斟灌村更多年轻人回村了。如今,东斟灌村共有581人从事大棚菜生产,“70后”314人、“80后”“90后”168人,有大学生也有退伍军人。其中“90后”的大学生就有23人。

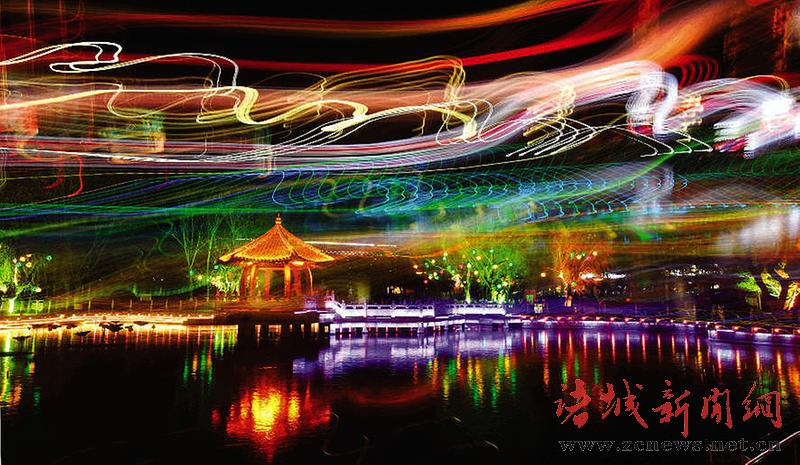

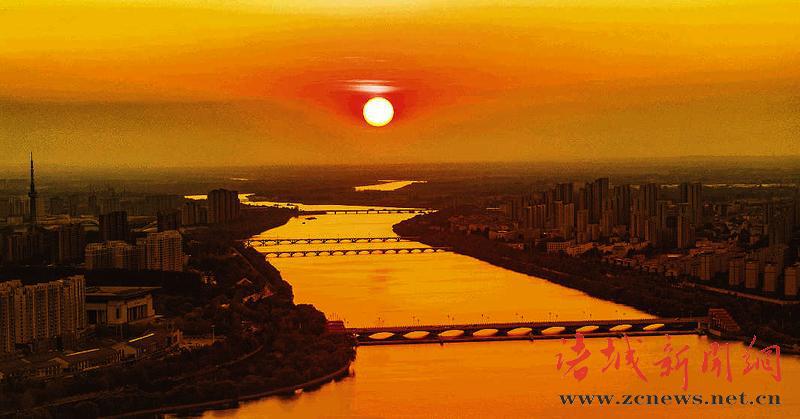

东斟灌村做好了产业兴旺文章,让五彩椒成为助民增收的致富椒。现在村里每年彩椒总产量2.2万吨,产值超过1.5亿元。东斟灌村富裕起来后,建设了一些楼房、两层别墅,通了暖气、天然气。村里还建设了广场、篮球场等,文体生活日益丰富。

1月18日,寿光东斟灌村社区党群服务中心一角。新华社记者张志龙 摄

村民李义海说,俺们村现在的生活很“如作”。记者一时没听出方言的意思。一旁的干部插话说,“如作”就是舒适、愉快的意思。(记者张志龙、陈国峰)