徐丙杰

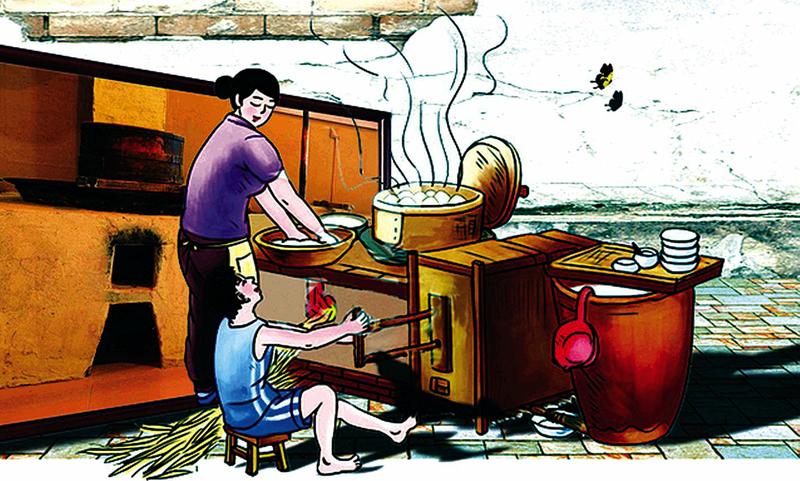

有个歇后语———“老鼠钻进风箱里———两头受气”。今天的小孩子可能不知道风箱为何物了,但是三十多岁以上的人们提到这个老物件儿可不陌生———那“呱嗒呱嗒”的声响仿佛就在昨天,伴奏着袅袅炊烟升腾、缥缈,似乎闻到了煮熟一大锅地瓜还有锅边贴着带有母亲粗大手指印的玉米面饼子的味道。甜香,温暖,酸涩……

记忆中,我家的风箱比较小巧,长方体造型,被内挡板分成前后两个舱室。那根带个T型竖立把儿的风箱杆儿天长日久地抽拉推送,磨损得光滑闪亮。杆的另一端从风箱前脸中央的小方孔伸进内部,连接着不跟四壁粘连的内挡板。用初中物理课上学到的名词来说,实际上就是个连杆带动活塞的装置。握住把儿抽拉推送,带动内挡板在箱体内部前后往返滑动,改变着分隔开的两个舱室空间的此消彼长,完成进气出气的过程。

活塞身份的内挡板是个略小于箱体内部横截面,右下角又凹缺一小块的大长方形。为了追求良好的排气效果,其周围刻有凹槽,间隔适度又均匀地钻上小孔,把平日里积攒的柔软的公鸡毛用细麻绳穿过小孔,结实勒进凹槽里面,充当挡板与四壁之间缝隙的密封圈儿。可别小看了这圈鸡毛,有了这部分过渡填充物,避免了挡板与箱壁木板的直接摩擦,从而减少磨损,可以延长风箱使用寿命,同时,拉起来还能更省力且没有声音。

上述挡板右下角的小长方形凹缺,是因为箱体内右下部有个相应的小长方体密室,其横截面正好与之契合。风箱的技术核心就在这密室当中。密室的前后端留有窄缝便于内外气流畅通,别处则是水胶密封的。密室内部中间安装着类似于单刀双掷开关一样的活动阀门,把密室间隔成互不连通的前后舱室。阀门对着的是箱体向外出风口,连通到箱外底部中间凸出部位,俗称风箱嘴儿,好用来对准锅灶底部进风口的。

内部秘密交代完了,再来说说进气窗口。是在前脸中下部和对面的后壁相应部位开着的两个小正方形孔洞。从箱壁内悬挂安装活动木挡板儿,俗称风箱舌头。

当抽拉风箱杆儿带动内挡板往前运动时,压缩前舱室里的空气,前脸上的风箱舌头贴紧前脸箱壁,关闭小窗口。气体进入内部密室的前舱室,推动活动阀门向后摆动关闭后仓室,气流从出风口吹出。同时对面进风口的舌头张开,后仓室吸满空气。抽拉到头再逆转向后推送内挡板,前面的小窗口门洞打开往前舱室里进气;后壁小窗口又闭紧,后舱室里被压缩的气体再进入密室的后舱室,推动活动阀门向前摆动关闭前舱室,气流还是从出风口吹出。如此不停,气流便源源不断地从风箱嘴儿吹出,进入灶膛,让灶火旺盛燃烧。

整个风箱最重要的部件就数那内挡板了。时间长了,其周围的那圈儿鸡毛磨损得光秃秃的时候,密封不好必然大大影响工作效率,就得重新换上。所以,挡板与连杆是可以拆装的结合体。因为需要拆装挡板更换鸡毛,所以,风箱的上面是可以抽拉出来的活动木板,叫做风箱盖儿。

因为木板与木板相接触碰撞必然产生音响,所以随着推拉节奏,前后进气窗的舌头一开一合,敲打箱板,就营造出了“竹板一打响连天”那样的氛围。

熟悉的人从那“呱嗒”声中就可以听出锅底下的火势大小,以及做饭主妇的心情悠闲还是急躁。刚生着火的时候火苗很弱、还有饭不急的时候“呱-嗒-呱-嗒”,十分悠然;快天晌了,等着吃午饭了,还有阴雨天柴草返潮不肯燃烧的时候,“呱嗒呱嗒”一声紧起一声地小跑开了!

我小时候没有幼儿园,小孩子都是跟着大人到邻居家去串门。活泼好动又没有什么玩具,就会去拉风箱。只为听那“呱嗒”声响,大人也不介意。我对人家的风箱好奇是因为他们家的风箱比我家的大,是上下两根杆儿的,推拉很费力。不如我家的独杆儿轻快———母亲做饭时,我能够在一旁专门拉风箱帮忙,颇有一种自豪感!

岁月变迁,沧海桑田。后来有了电气化,“风葫芦”(鼓风机)替代了风箱,又被液化气所驱逐……熟悉的风箱“呱嗒”声只能在睡梦中听到了。

(作者系市作协会员)

1 条记录 1/1 页