季彩凤

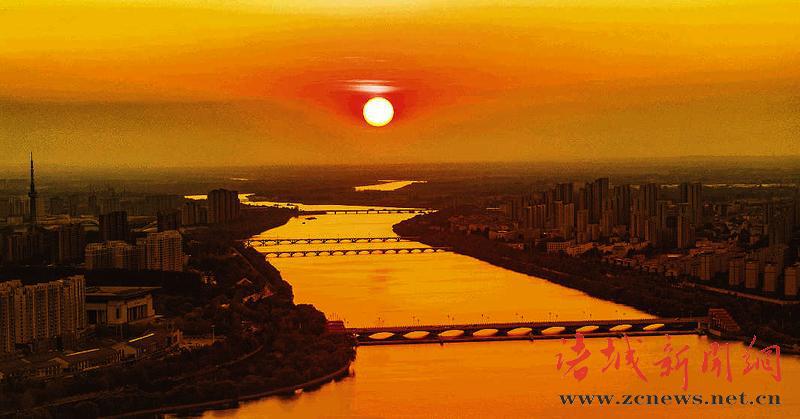

潍水之滨,龙城大地,历史长河在月光下泛起粼粼水波。

当王尽美立于乔有山巅,面向无尽苍茫喊出“乾坤谁操问昊苍”时,他那饱含深情的目光,正在俯瞰这片被华夏血脉浸润的土地。

山风掠过青松,仿佛百年前青年革命者的呼吸,将山河的沧桑与热血一并揉进诗句,化作永不褪色的精神图腾。

星火燎原处,山河皆赤诚。王尽美故居的三间草坯房至今仍倔强伫立,墙缝里渗出的黄土是苦难岁月凝成的琥珀。他曾在此秉烛夜读,油灯将少年单薄的身影投在斑驳的墙上,与后来在青岛病榻上写遗嘱的身形,重叠成革命者的双重剪影。如今王尽美革命事迹教学基地的红色讲堂里,学子们齐声诵读他的遗嘱,铿锵有力的话语、言不及私的豪情,如同穿越时空的鼓点,让聆听者的心弦随之震动。学子们沿着刘家庄自卫反击战的遗址行走,弹孔密布的老墙下,野花开得格外鲜艳———那是烈士们用生命浇灌的春天,硝烟散尽后,不屈的呐喊已化作漫山遍野的鲜花。

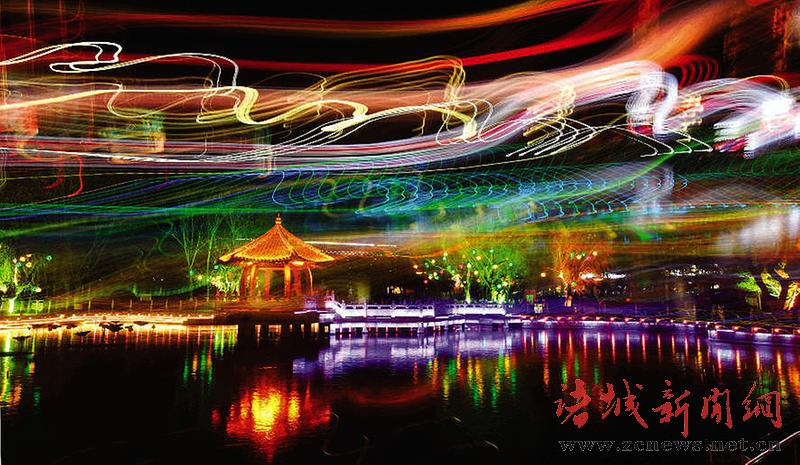

明月照千古,文脉贯长虹。超然台上的举杯问月,将诸城的夜色酿成了“千里共婵娟”的永恒诗意,超然台也由此成了文人的瞭望塔。古琴的七弦震颤着诸冯村虞舜制琴的传说,茂腔的曲调藏着潍水渔歌的韵脚。若不是密州的古琴声抚平了政治失意的褶皱,苏子又怎会有“起舞弄清影”的豁达?那轮照过苏轼兄弟离愁的明月,如今依然悬在超然台的飞檐上,与苏轼“把酒问青天”的塑像遥相对望,仿佛千年对话从未中断。

这片土地,似乎天生具有将苦难淬炼成诗的特质:曲转的古巷中,蹦蹦跳跳的孩子们吟唱着“寻理想,盼亮光,王大耳朵别故乡”的童谣;臧克家的书房里,玻璃柜中泛黄的诗稿仍跳跃着“有的人死了,他还活着”的铿锵韵律;王统照故居的青砖院落中,新文化运动的激流仍在雕花窗棂间回响。

当超然台的月光与王尽美纪念馆的晨曦相遇,人们就会懂得,为何这片土地既能孕育“把名字镌刻入石”的文豪,又能走出“把血肉铸成丰碑”的革命者———这是一部血脉延续的不朽诗篇,是一首精神合谐的千古合唱。

青山藏碧血,绿水润丹心。乔有山的苍翠掩映着衣冠冢的肃穆,吴家楼水库的碧波倒映着抗日烈士纪念塔的巍峨。在诸城,红色从来不是孤立的颜色:春日的油菜花海,漫过路家道口伏击战遗址,金黄连着天际的霞光,恰似当年乡亲们为战士包扎伤口时染血的绷带;秋日的银杏叶,铺满臧克家故居的庭院,每一片金黄都在讲述诗人如何将乡愁织进《泥土的歌》。那锡山子烈士纪念塔畔的野樱桃,清明时节白花如雪,仿佛英灵们依然年轻的脸庞,在春风里微笑。

山河藏文骨,热血续华章。当诸城人用茂腔唱起“但愿人长久”,那声音里既有古琴的苍茫,又有高铁驶过胶新铁路的铿锵。站在今日的诸城,红色研学队伍追寻着先驱的英魂,穿梭于齐长城遗址与迈赫机器人科普基地之间,聆听着蔡家沟艺术试验场荡漾的新谱民歌。

一座城市的伟大,不仅在于它曾有多少名人显赫,更在于每个普通人都能成为历史的续写者———就像潍水泥沙终将入海,那些沉淀在岁月里的赤诚与风骨,早已化作河床下的石英,在时光冲刷中愈发晶莹。

(作者单位:王尽美革命事迹教学基地)

1 条记录 1/1 页